Il 5 gennaio non è soltanto una data sul calendario, ma un punto di convergenza di storie umane segnate da responsabilità, creazione e memoria. In anni diversi, questo giorno ha rappresentato una fine che è diventata inizio di riflessione collettiva. La tragedia ferroviaria vicino ad Arcore ha mostrato la fragilità del progresso tecnico; l’assassinio di Giuseppe Fava ha rivelato il prezzo della verità e della parola libera; la scomparsa di Aldo Matteotti ha chiuso il percorso silenzioso di un artista per il quale materia e forma erano pensiero. Eventi lontani tra loro, ma uniti dal fatto che il 5 gennaio trasforma vicende individuali in storia condivisa.

1960 - nebbia, lavori e rotaie: il disastro dell’espresso Sondrio–Milano ad Arcore

Il 5 gennaio 1960 è una data che occupa un posto doloroso nella storia ferroviaria italiana. In quella mattina d’inverno, l’espresso diretto da Sondrio a Milano deragliò nei pressi di Arcore, in Lombardia, causando 17 vittime e 139 feriti. Un evento che trasformò un viaggio ordinario in una tragedia collettiva e che segnò profondamente l’opinione pubblica dell’epoca.

La giornata si aprì sotto una fitta nebbia, fenomeno frequente nella pianura padana durante l’inverno. La visibilità era ridotta, i contorni del paesaggio quasi cancellati. Nonostante ciò, la vita quotidiana proseguiva: i treni circolavano, i pendolari si spostavano, la ferrovia restava il mezzo principale di collegamento tra le zone alpine della Valtellina e il capoluogo lombardo. L’espresso Sondrio–Milano era considerato un collegamento affidabile, utilizzato ogni giorno da lavoratori, studenti e famiglie.

In quel periodo, la rete ferroviaria italiana era interessata da un vasto processo di ammodernamento. L’aumento delle velocità e la necessità di adeguare le infrastrutture comportavano cantieri aperti lungo diverse tratte. Anche nei pressi di Arcore erano in corso lavori, con modifiche temporanee alla linea e alle condizioni di esercizio. In teoria, tutto era previsto e regolato; nella pratica, però, la combinazione tra interventi tecnici e condizioni atmosferiche avverse creava situazioni di rischio difficili da gestire.

Il convoglio entrò nel tratto interessato dai lavori in condizioni di visibilità estremamente limitata. La nebbia, unita alla complessità del cantiere, ridusse drasticamente i margini di reazione. In pochi istanti, l’espresso uscì dai binari. I vagoni si accartocciarono, alcuni si rovesciarono, trasformando la massicciata ferroviaria in uno scenario di distruzione. Quello che fino a pochi secondi prima era un ambiente controllato e familiare divenne caos, rumore, panico.

I soccorsi furono allertati rapidamente, ma l’intervento risultò complesso. La nebbia continuava a rendere difficile l’orientamento, mentre i vagoni deformati intrappolavano numerosi passeggeri. Vigili del fuoco, personale sanitario e forze dell’ordine lavorarono per ore per estrarre i feriti e mettere in sicurezza l’area. Le immagini e i racconti di quelle operazioni lasciarono un segno profondo nell’immaginario collettivo.

Il bilancio finale fu pesante. Diciassette persone persero la vita, centotrentanove rimasero ferite, alcune in modo grave. Dietro questi numeri c’erano storie individuali: viaggi interrotti, famiglie colpite improvvisamente, routine quotidiane spezzate. La tragedia di Arcore colpì particolarmente perché non fu causata da un evento eccezionale o imprevedibile, ma da una convergenza di fattori: condizioni atmosferiche note, lavori programmati e limiti tecnologici del tempo.

Nei giorni successivi, i giornali dedicarono ampio spazio all’incidente. Si discusse della sicurezza ferroviaria, della gestione dei cantieri e della responsabilità delle istituzioni. La fiducia nel sistema dei trasporti, simbolo della ricostruzione e del progresso dell’Italia del dopoguerra, subì un duro colpo. L’idea che il treno fosse il mezzo più sicuro iniziò a essere messa in discussione, almeno temporaneamente.

Il disastro del 5 gennaio 1960 contribuì ad alimentare un dibattito più ampio sulla necessità di regole più rigorose, di segnalazioni più chiare e di una migliore integrazione tra lavori infrastrutturali e circolazione dei convogli. Negli anni successivi, anche grazie a tragedie come questa, furono introdotti miglioramenti tecnici e procedurali che avrebbero progressivamente ridotto il rischio di incidenti simili.

A distanza di decenni, l’incidente di Arcore non è ricordato solo come un fatto di cronaca, ma come un passaggio emblematico di un’epoca di transizione. Un’epoca in cui il desiderio di velocità e modernità spesso correva più veloce delle garanzie di sicurezza. Il 5 gennaio 1960 resta così una data che richiama alla memoria il prezzo umano del progresso quando non è accompagnato da adeguate tutele.

La tragedia dell’espresso Sondrio–Milano rimane impressa nella storia italiana come un monito silenzioso: dietro ogni infrastruttura, ogni innovazione e ogni viaggio, ci sono vite umane. Ed è proprio per questo che quel giorno d’inverno, avvolto dalla nebbia, continua a essere ricordato.

1984 - l’assassinio di Giuseppe Fava: la parola contro la mafia

Giuseppe Enzo Domenico Fava, detto Pippo

(Palazzolo Acreide, 15 settembre 1925 – Catania, 5 gennaio 1984)

Il 5 gennaio 1984 la Sicilia perse una delle sue voci più lucide e coraggiose. A Catania venne assassinato Giuseppe Fava, scrittore, giornalista ed essayista, ucciso dalla Cosa Nostra per ciò che aveva fatto per tutta la vita: raccontare la realtà senza filtri, senza mediazioni, senza paura. Non fu un delitto impulsivo, ma un’esecuzione studiata, pensata per spegnere una voce diventata troppo scomoda.

Giuseppe Fava non era un magistrato né un uomo politico. Non firmava sentenze e non occupava cariche istituzionali. Il suo potere stava nella scrittura. Ed era proprio questo a renderlo pericoloso. Nella Sicilia dei primi anni Ottanta la mafia non era più soltanto un’organizzazione criminale nascosta: era un sistema visibile, radicato nell’economia, nella politica, nell’informazione, nei rapporti sociali. Molti fingevano di non vederla, altri la accettavano come una presenza inevitabile. Fava, invece, la smontava pezzo per pezzo.

Attraverso articoli, inchieste ed editoriali, Fava mostrava come la mafia non fosse folklore né fatalità storica, ma una struttura di potere precisa, moderna, organizzata. Parlava dei rapporti tra imprenditori, boss e politici, spiegava come il consenso venisse comprato e mantenuto, come il silenzio fosse spesso più efficace della violenza. La sua scrittura era chiara, diretta, priva di retorica. Non gridava allo scandalo: spiegava i meccanismi.

Il progetto editoriale più emblematico del suo lavoro fu la rivista I Siciliani. Non era solo un giornale, ma un atto di rottura. In un contesto in cui molti media evitavano certi argomenti o li trattavano con prudenza, I Siciliani pubblicava nomi, collegamenti, responsabilità. Fava riteneva che il compito del giornalismo fosse quello di disturbare il potere, non di accompagnarlo. Questa posizione lo isolò progressivamente, ma allo stesso tempo rese la sua voce ancora più riconoscibile.

Uno degli aspetti più destabilizzanti del suo pensiero era la critica all’intellettualità siciliana. Fava sosteneva che la mafia sopravviveva anche grazie al silenzio degli ambienti colti: avvocati, professori, giornalisti, dirigenti, tutti capaci di capire ma spesso incapaci di esporsi. Secondo lui, l’omertà non era solo una questione popolare, ma un atteggiamento diffuso nelle classi dirigenti. Questa accusa rompeva un equilibrio fragile e metteva molti di fronte alle proprie responsabilità.

La sera del 5 gennaio 1984 Fava stava andando a teatro, un gesto normale, quotidiano. Fu raggiunto davanti all’ingresso e colpito da diversi colpi di pistola. L’omicidio avvenne in un luogo pubblico, senza messaggi simbolici apparenti, ma proprio per questo carico di significato: dimostrare che la mafia poteva colpire ovunque, anche sotto gli occhi della città. La morte fu quasi immediata.

La reazione fu complessa e rivelatrice. Ci furono manifestazioni di cordoglio, dichiarazioni ufficiali, articoli commemorativi. Ma emerse anche un tentativo di ridimensionare la figura di Fava, di descriverlo come un uomo isolato, eccessivo, troppo esposto. Questo riflesso difensivo confermava quanto lui stesso aveva scritto: il sistema tende a proteggersi, anche dopo un omicidio, attenuando il significato delle parole che hanno portato alla morte.

Le indagini furono lente e difficili. Solo anni dopo venne riconosciuta in modo definitivo la responsabilità mafiosa, legata ai clan catanesi. Questo ritardo nella verità giudiziaria mostrò quanto fosse profonda l’infiltrazione della criminalità organizzata nelle istituzioni. L’assassinio di Fava non fu un errore né un gesto isolato, ma una scelta strategica: eliminare chi rendeva comprensibile il potere mafioso.

Eppure l’effetto non fu quello sperato dagli assassini. L’uccisione di Giuseppe Fava trasformò il suo nome in un simbolo. I suoi articoli vennero riletti, studiati, citati. I Siciliani divenne un riferimento morale e professionale per una nuova generazione di giornalisti. La sua figura iniziò a rappresentare un modello di coerenza civile, basato non sull’eroismo, ma sulla responsabilità quotidiana della parola.

Oggi Giuseppe Fava è ricordato come uno dei grandi testimoni della lotta culturale contro la mafia. Non perché abbia sconfitto un’organizzazione criminale, ma perché ha mostrato come essa funzioni davvero. La sua lezione resta attuale: la mafia teme chi la rende visibile, chi ne spiega la logica, chi rompe la narrazione comoda dell’inevitabilità.

Il 5 gennaio 1984 non è solo la data di un assassinio, ma il giorno in cui fu confermato che la verità, quando è scritta con precisione e onestà, può diventare un atto rivoluzionario. Giuseppe Fava pagò con la vita questa coerenza, lasciando però un’eredità che continua a interrogare l’Italia sul rapporto tra parola, potere e responsabilità.

1999 — Aldo Matteotti: la materia, la luce e il silenzio

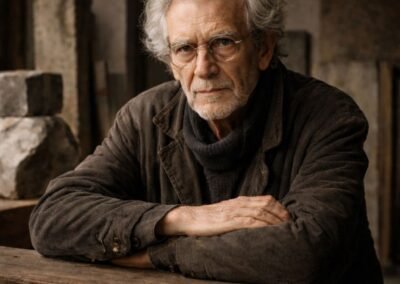

Aldo Matteotti

(Milano, 2 maggio 1927 – Castagneto Carducci, 5 gennaio 1999)

Aldo Matteotti, nato a Milano il 2 maggio 1927 e morto a Castagneto Carducci il 5 gennaio 1999, è stato un pittore, scultore e fotografo italiano il cui nome compare raramente nel panorama culturale di massa, ma la cui opera occupa un posto significativo nella storia dell’arte della seconda metà del Novecento. Il suo percorso si è definito come una forma di resistenza silenziosa: non contro ideologie o stili, ma contro la superficialità dello sguardo e l’abitudine a un consumo rapido delle immagini.

La formazione di Matteotti avvenne in un contesto storico complesso. La Milano del dopoguerra era un laboratorio di tensioni artistiche e sociali, attraversato da ricostruzione, industrializzazione e da un confronto continuo tra tradizione e sperimentazione. In quel clima, molti artisti cercavano una collocazione all’interno di movimenti riconoscibili, mentre Matteotti scelse fin dall’inizio una strada diversa. La sua ricerca non nasceva dal desiderio di appartenenza, ma da una necessità interna, rigorosa e non negoziabile.

La pittura rappresentò il primo terreno su cui costruì il proprio linguaggio. Le sue opere non miravano alla rappresentazione del mondo esterno, né alla narrazione simbolica. La superficie pittorica diventava uno spazio di confronto tra gesto, materia e tempo. Il colore non aveva funzione decorativa, ma strutturale. Ogni tela si presentava come un fatto, come una presenza che chiedeva di essere guardata senza mediazioni interpretative immediate.

Con il passare degli anni, la pittura non gli fu più sufficiente. Il passaggio alla scultura segnò un momento di approfondimento radicale del rapporto con la materia. Legno, metallo e pietra non venivano piegati a una forma predefinita, ma affrontati nella loro resistenza. Le sculture di Matteotti non cercano il monumento né l’imponenza. Sono oggetti che mettono in discussione lo spazio, che obbligano l’osservatore a muoversi, a cambiare posizione, a entrare fisicamente nel processo percettivo.

In questo dialogo costante tra opera e corpo dello spettatore, la scultura perde ogni carattere illustrativo. Non racconta, non rappresenta, non spiega. Esiste. Ed è proprio questa esistenza autonoma a costituire il nucleo del lavoro di Matteotti. La forma non è mai fine a sé stessa, ma il risultato di un equilibrio fragile tra tensione e controllo.

La fotografia, terzo ambito fondamentale della sua attività, segue la stessa logica. Matteotti non utilizzò mai la macchina fotografica come strumento documentario o narrativo. Le sue immagini sono prive di evento, di dramma, di centralità del soggetto. Spazi vuoti, superfici consumate, dettagli marginali diventano protagonisti. La fotografia, come la pittura e la scultura, diventa un modo per registrare la presenza del tempo, non per raccontare una storia.

Il tempo è infatti una delle chiavi essenziali per comprendere la sua opera. Le creazioni di Matteotti non nascono mai da un’intuizione improvvisa. Sono il risultato di processi lenti, di ritorni continui, di revisioni silenziose. Egli lavorava per accumulazione, non per rottura. In un’epoca sempre più dominata dalla velocità e dall’urgenza del nuovo, questa scelta rappresentava una posizione netta e controcorrente.

Matteotti rifiutò consapevolmente la costruzione di un’immagine pubblica dell’artista. Non amava le dichiarazioni teoriche, non cercava il confronto mediatico, non produceva manifesti. Questa assenza di autorappresentazione non era un limite, ma una scelta coerente. L’opera, per lui, doveva mantenere la propria autonomia, senza essere spiegata o giustificata dall’autore.

Il legame con Castagneto Carducci, luogo della sua maturità e della sua fine, segnò una fase di ulteriore concentrazione. Il paesaggio toscano non entrò mai direttamente come soggetto nelle sue opere, ma ne influenzò profondamente il ritmo e la struttura. La luce, il rapporto tra pieni e vuoti, la misura dello spazio divennero ancora più essenziali. Il lavoro sembrava spogliarsi progressivamente di ogni elemento superfluo.

La morte di Aldo Matteotti, avvenuta il 5 gennaio 1999, passò quasi inosservata al grande pubblico. Non vi furono celebrazioni rumorose né riconoscimenti tardivi. Tuttavia, il suo lavoro continua a interrogare il presente. In un’epoca segnata dalla sovrapproduzione visiva e dalla perdita di attenzione, la sua opera appare oggi di una lucidità sorprendente. Non perché anticipi le tendenze, ma perché le ignora.

Le opere di Matteotti non offrono consolazione né messaggi immediati. Richiedono tempo, silenzio, disponibilità all’ascolto visivo. Guardarle significa accettare una sospensione, rinunciare all’idea di una comprensione rapida. È un’arte che non si consuma, ma che resiste.

Il 5 gennaio 1999 non segna soltanto la scomparsa di un artista, ma la conclusione di un percorso coerente che ha attraversato pittura, scultura e fotografia senza mai cedere alle mode. Aldo Matteotti rimane una figura appartata ma necessaria dell’arte italiana del Novecento: un autore che ha scelto la precisione al posto del clamore, la materia al posto del racconto, il silenzio come forma di pensiero.